- share :

企業のIT戦略が欠かせない世の中となり、日本でも海外から数年遅れながらも、ようやくDX(デジタルトランスフォーメーション/以下:DX)が普及してきました。

特に新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、2020年以降はその流れは大きな潮流として、日本の産業界を飲み込もうとしています。

しかし、グローバル社会で戦う大企業ならばともかく、中小企業の経営者には、まだまだ他人事のように捉えている方もいるのではないでしょうか。

DXは、遠い国の夢物語ではありません。

人々の生活や働き方が大きく変わった現代においては、どんな企業でも大なり小なりDXを取り入れていかなければ、ユーザーやクライアントのニーズを満たし続けることはできないのです。

- DXって最近よく聞くけど、そもそもどういうことなの?

- DXを取り入れようと思っているけど、何から手を付けていいのか分からない

- DXをはじめてみたけど、なかなかうまくいかない(成果が出ない)で悩んでいる

今回は、このようなお悩みをお持ちの中小企業の経営者、IT担当者に向けて【ゼロから分かるDX】と題して、DXについて初歩の初歩から解説いたします。

とはいえ、奥が深いDXという概念を、1つの記事で語り尽くすことはできません。

記事中にDXポータル内の他記事や、参考文献へのリンクも貼ってありますので、それらもご参照いただきながら読み進めてください。

IT技術を駆使して新しい価値を創出するDX

DXとはそもそも何なのかをひとことで言い表すことは難しいものの、その目的は明確です。

それは、IT技術を活用してビジネスに変革をもたらし、新しい価値を創出すること。

自らのビジネスの根幹を見直し、ITによる効率化、売上・利益の拡大のための仕組みづくりを行うことで、そこから変わり続けるユーザーニーズに対応する、新しいビジネスが生まれてくるのです。

DXの定義

スウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授(当時)が、2004年に提唱したコンセプトがDXの起源とされています。そのコンセプトとは「デジタル技術が全ての人々の生活を、あらゆる面でより良い方向に変化させる(豊かにする)」というものです。

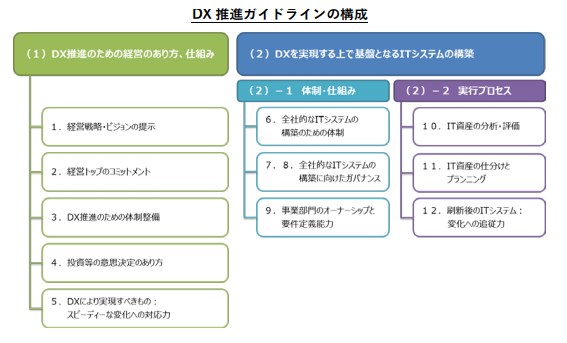

2018年12月に経産省が公表した「DX推進ガイドライン」によれば、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること(引用:デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver.1.0【経済産業省】」と定義されています。

「DX化」は間違い

各メディアなどで、良く「DX化」という表記を見かけることも多いと思いますが、正確にはこの「DX化」という表現は間違いです。

「DX(デジタルトランスフォーメーション:Degital Transformation)」を直訳すると「デジタル変革」となるように、DXという言葉の中にそもそも変化(◯◯化する)という意味が含まれています。

「DX化」とは「デジタル改革を変える」というような意味となってしまうため、「DXする」もしくは「DXを進める(推進する)」と表現するべきなのです。

ついつい使ってしまいがちな「DX化」という表現ですが、DXが持つ本来の意味から考えるととてもおかしな表現だということに気付くでしょう。

似て非なるDXとデジタル化、IT化

「デジタル変革」と聞くと「デジタル化」「IT化」を連想する方も多いと思いますが、これらとDXは似て非なる概念です。

DXとは業務フローなどを「デジタル化」し進めていくものではありますが、「デジタル化」はDXの過程の中の1つの手段に過ぎません。

また、「IT(Information Technology)」とは直訳すると「情報技術」となり、一般にはコンピュータとネットワークを利用した技術の総称と捉えられます。

また、「IT化」といった場合は「アナログな作業をIT技術やデジタル技術を駆使して効率化する」といったような意味で使われます。

DXとは組織やビジネスの仕組みそのものを変革し、新しい価値を創出していくことであるのに対して、「IT化」とは「既存の業務プロセスの効率化と生産性の向上を図る」ことを指します。

そのため、IT化もDXの過程の1つなのです。

DXの真の意味

最初に述べたように、DXとは「IT技術を活用してビジネスに変革をもたらし、新しい価値を創出すること」です。

IT化やデジタル化を行って、業務の効率化や利便性を高める施策を実施するだけでなく、そこから「新しい価値を創出」することが出来なければ、真のDXを達成したとは言えません。

- 書類をデジタルデータに取り込み管理を容易にする:デジタル化

- 店舗の販売管理にPOS(販売時点情報管理)レジを利用し商品の仕入れや在庫数を一元管理する:IT化

例えば、このような様々なデジタル化やIT化の施策を取った上で、時には企業ビジョンの根底からの見直しや、ビジネスモデル自体の変革を行い、企業としての新しい価値を手に入れることこそ、DXの真の目的なのです。

DXで生み出される「新たな価値」は、当然ながら各企業ごとに異なりますが、まずはDXのゴールを正しく理解してから取り組むことが重要です。

DXの3フェーズ

IT技術を使って企業のビジネスモデルを変革していくには、戦略的に計画と実践を繰り返す必要があります。

そのためには、まずはDXの正しい進め方を理解しなければなりません。

DX推進には大きく分けて3つのフェーズがあります。まずはそこから解説します。

デジタイゼーション

デジタイゼーションとは、アナログデータをデジタル化することを指し、DX推進のための最も基本的なステップです。

例えば、請求書や納品書、発注書など紙媒体で保存されたアナログデータや、従業員がそれぞれのパソコンにため込んでいた営業資料など、これまでバラバラに管理されていた膨大なデータを、Web上のクラウドに保存することなどが典型的です。

これにより、紙媒体を大量に保管する必要がなくなるだけでなく、社内の人間であれば、誰もが、どこでも、いつでも「クラウドにアクセスして「デジタルデータを取得できる」状態になるという大きなメリットがあります。

このように、これまでアナログで管理していたデータをデジタル化することにより、デジタルツールを使って扱える状態にするのが、DXの第1フェーズである、デジタイゼーションという段階です。

デジタライゼーション

デジタイゼーションでデジタル化されたデータを、ビジネスのさまざまな段階で活用することができるようにするフェーズ。それがデジタライゼーションです。

旧来型のレガシーシステムを刷新し、社内スタッフやユーザーが扱いやすいシステムを開発。クラウドに蓄えられた膨大なデータを活用し、実際のビジネスへとアウトプットしていくこのフェーズは、いわば業務プロセスそのものをデジタル化していくという段階となります。

デジタライゼーションでは、業務フローなど社内だけでなく、他社や顧客など外部アクターとのやり取りなども含めたビジネスモデル全体をデジタル化し、製品やサービスの付加価値を高めることで、業務の効率化や利益の拡大を目指します。

デジタルトランスフォ―メ―ション

デジタイゼーションを行うことで内部の様々な資料をデジタルデータとして蓄え、デジタライゼーションにおいて蓄えたデータを利活用しながら業務を変革。そこからさらに新しい企業価値を生み出していくのが、DXのフェーズです。

この段階で何をやるべきなのかは、業種・業態によって異なるのはもちろん、個々の企業で千差万別であり、最適解は1つではありません。そのため、DX実現のためには企業ごとの目標設定が大事です。

それが定まっていない企業が、お題目として「DX推進」を唱えていても、なかなかうまく歯車が回らないのは当然です。

IT化やデジタル化などの手段を用いて、データを有効活用しより効率的に顧客にリーチできるなど、業務の効率化や利益の拡大の先にある、新しいビジネスチャンスの創出を目指すのが「DXを推進する」という最終段階のフェーズなのです。

DXが注目される3つの理由

これまでは一般に浸透していたとはいえない「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が、近年ここまで大きな注目を集めるようになったのはなぜでしょうか。

その理由としては主に以下の3つが挙げられます。

1.DXレポートに見る「2025年の崖」

日本でDXという言葉が注目され始めたのは、2018年9月に経済産業省が発表した、「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」に端を発しています。

このレポートでは、「このままでは日本企業は世界のデジタル競争の敗者になる」という危機感から警鐘が鳴らされています。それがいわゆる「2025年の崖」問題です。

ITシステムの老朽化(レガシーシステム)や、場当たり的に開発されてきたシステムのブラックボックス化。更には、開発を担当した当時の担当者の定年など様々な問題が表面化する時期が、2025年前後に集中すると言われています。

これにより保守費用・運用費用が高額になることに加えて、優秀なIT人材の引退によりスキルや知識が失われ、これまで社内のITを支えてきた人材の引退により、そのスキルや知識が失われて既存のシステムを維持することが困難になる中、そのシステム刷新できなくなれば、日本経済全体が莫大な損失を被るというのがレポートの主旨です。

日本の根幹でもある各企業が世界のデジタル社会で敗者とならないよう、政府主導でDX推進を啓蒙していくという目的がレポートを公開した背景にあります。

2.IT投資としてのDX

経済産業省は東京証券取引所と共同で、DX推進を支援するために、戦略的にIT投資を行う企業を「攻めのIT経営銘柄」として選定しています。

また「DX銘柄」などを定めて、株式市場でDXの価値をアピールしています。こうした仕組みを通じて、DX推進に積極的な企業を後押ししているのです。

3.アフターコロナの働き方改革

「DXレポート」に続き、経済産業省「デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会」が発表したのが、「DXレポート2」です。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響が色濃くなった、2020年12月に発表されたこのレポートでは、コロナ禍で浮き彫りになったDXの本質と、企業・政府の取るべきアクションについて、中間報告書として取りまとめています。

コロナ禍における外出自粛要請などにより、人々のライフスタイルが大きく変化したことを受けて、デジタルサービスの浸透は一層加速度を増しました。

この世界的な現象に対応できた企業は良いですが、国内のほとんどの企業は対応ができていません。しかし、アフターコロナの働き方改革の中では、DX推進は、もはや待ったなしの緊急事案であると警鐘を鳴らしています。

DXを読み解くデジタルトレンド

DXというものを理解するために、抑えておきたいデジタルトレンドがあります。

ここで紹介する4つの事象を理解し、自社の開発システムがこれらに対応しているかを検証することが大切です。

自社のシステムやサービスをリリースした際、これらのデジタルトレンドを通して、「扱いにくい」と感じるようでは、そのDXは失敗していると考えても良いでしょう。

クラウドサービス

ビジネス、プライベートを問わず誰もが利用しているPCやスマートフォンなど、どんなデバイスを利用していても、日々接することになるクラウドサービス。

旧来型のレガシーシステムでは、限られた職場内のPCからしかアクセスできないことがほとんどですが、これらは企業ごとに独自のカスタマイズがなされたシステムとなっていることも多く、改善が難しいというのがデメリットです。

これに対して、GoogleやMicrosoftが提供するクラウドサービスでシステムを構築すれば、保守運用にリソースを割く必要がありませんので、機能改善もすばやく、低コストでの運用が可能となっています。

モバイルファースト

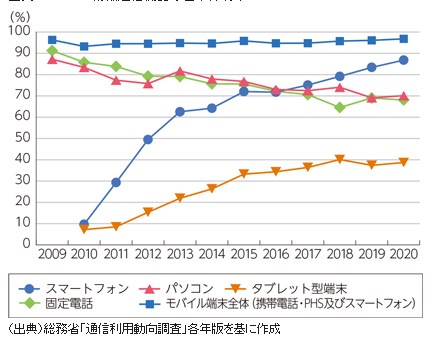

スマートフォンやタブレットなど、持ち運ぶことのできるデバイス。

これらを総称してモバイルといいますが、現代の日本社会ではこれを無くして人々の生活を語ることはできません。

今やスマートフォンの普及率は、PCの普及率をはるかに超えることは、総務省の調査でも明らかになっています。

企業のWebサイトをスマホ対応することは、今やあたりまえであり、この傾向はユーザー向けサービスに限らず、企業のイントラネットにおいてもスタンダード化していかないと、これからの企業は生き残っていくことができません。

ビッグデータアナリティクス

Amazonや楽天市場に代表されるECサイトで、何かの商品を買った場合に、似たような商品を紹介された経験のある方は多いでしょう。

これらはすべて、ビッグデータアナリティクス(ビッグデータ分析)をビジネスに活用した結果です。

アナログデータをデジタル化し、リアルタイムで取り込む大量のデータを分析に利用できるように管理できれば、それが新しいビジネスチャンスを生む素地となるのです。

ソーシャルネットワークサービス

TwitterやInstagram、FacebookなどのSNS(ソーシャルネットワークサービス)は、今やコミュニケーションツールとして人々の生活に根付いています。

それは個人対個人の問題だけでなく、企業のブランディングや商品開発にも欠かせないツールとなっているのです。

ビッグデータアナリティクスでSNS上の膨大なデータを活用すれば、ユーザーターゲットをしぼったピンポイントな訴求を行うこともできます。

DXが生み出す5つの価値

では、実際にDX推進を行っていけば、企業にとってどのようなメリットがあるのでしょう。

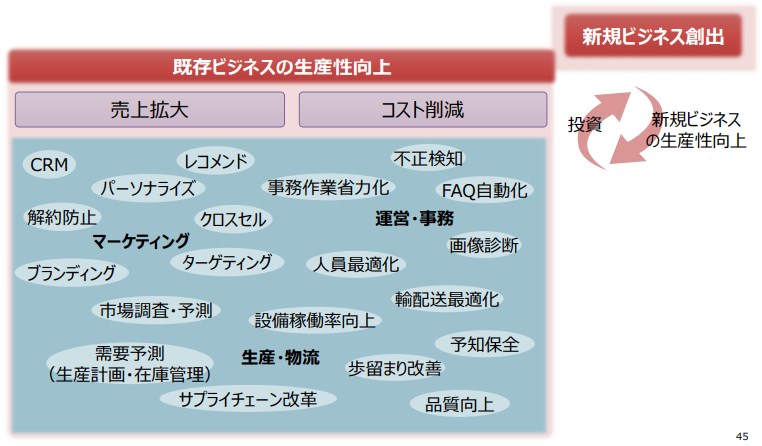

もちろん、各企業ごとに違いがありますが、大きく言えば「攻めのDX」と「守りのDX」の2つに集約されます。

「攻めのDX」の代表格が利益率や売上の拡大、「守りのDX」の代表格がコスト削減です。

攻めのDXと守りのDXの違いの詳細については、下記の記事をご参照ください。

ここでは、攻めのDXと守りのDXという概念を踏まえつつ、DXが生み出す5つの価値について解説します。

業務の生産性向上とコスト削減

最もわかりやすいDXの価値。それは、「守りのDX」にあたるコスト削減です。

DX推進プロジェクトの中で、自社の業務プロセスの課題を抽出し、その一つ一つをIT技術によって解決・改善することが代表的な例です。

IT技術の活用により、人的資源・物的資源ともにロスが減り、無駄な業務がスリム化されて効率の最大化が期待できます。

コスト削減をDX推進の1つの目標に据えることは、目に見えた成果が出やすいという点からも、おすすめのDX推進の評価基準です。

日本企業の多くは、DXという概念がない時代から場当たり的にシステムを開発してきた結果、ブラックボックス化したレガシーシステムを抱えています。

DXによってレガシーシステムを整合性の取れたシステムへと作り直したり、新しいシステムへと置き換えたりすることは、一見遠回りに見えて、最も生産性能向上とコスト削減が望まれる施策なのです。

利益率・売上の拡大

ユーザーやクライアントの環境やニーズの変化を適切に捉えて、より良いサービス・商品を届けられる体制を構築することは、企業の究極的な到達点であると言えます。

新しいビジネスモデルを開発し、ユーザーが使いやすく満足できるサービス・商品を提供し、顧客満足度が向上するだけでなく、企業の利益率や売上を拡大することにも繋がります。

この利益率と売上の拡大をするための「攻めのDX」で取り組むべき施策は、各企業によって千差万別で、企業の特性や強みにあった施策を選択し、実行していかなければならないところがDXの難しさです。

しかし、これを形にしていくことこそがDXの最終的な目標であり、「コスト削減」と「利益率・売上の拡大」が既存ビジネスの生産性向上を生み、それが新しいビジネスの価値を創出することへと繋がっていきます。

多様化する消費者行動に対応できる柔軟性

スマートフォンの普及やテレワーク環境の整備など、時代の流れとともに消費者の環境も様々に変化し、それによって消費者行動そのものも多様化してきました。

しかし、DXを推進していない従来のアナログなビジネスモデルでは、多様化する消費者行動に対応していくことは難しいでしょう。

例えば、店舗ビジネス1つ取ってみても、現代はリアル店舗だけの販売のみでは消費者のニーズに答え続けることは難しく、ECサイトなどを含めた幅広いマーケティングを考えなければなりません。

まして世界中がインターネットで繋がる現代では、地域社会のみならず世界全体が顧客となることも考えられます。

DXにより常に市場や消費者のデータを収集・分析し常に変化を続け多様化する消費者行動に柔軟に対応することは、高度にデジタル化されたグローバルな社会においては、今や必須のビジネス戦略となっているのです。

働き方改革の実現

アナログデータがクラウド上でデジタル管理され、テレワーク環境が整備されることで従業員の働き方改革が実現できます。

これも、DXを推進して得られる大きな価値の1つです。

コロナ禍を境に急速に広まったテレワークですが、総務省が「テレワークセキュリティガイド」などを発行して強力に推奨しているのは、コロナ禍だけが理由ではありません。

背景には、これまでの日本型雇用システムを見直し、多様で柔軟な働き方を実現するという目標があります。

テレワークの導入には、従業員のワークライフバランスが向上し生活を守るだけでなく、企業としてもコストの削減など様々なメリットがあり、デジタル社会の中で大きな競争力を得ることができるのです。

コラボレーションツールや社内インフラネット、あるいはプロジェクト管理ツールや経費精算ツールを取り入れるなど、テレワーク環境を整えることで従業員の働き方と価値観は大きく変わります。

多様な働き方が可能な環境を整えることは、人材確保や離職防止にも一役買ってくれるでしょう。そして、それがそのまま企業価値向上へと繋がっていくのです。

サステナブルな企業体質の獲得

国連サミットで採択され、世界中で取り組むSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)にも見られるように、これからの企業は地域社会や地球環境に配慮したサステナビリティへの視点が欠かせません。

それだけでなく、企業体質自体をサステナブルに変えていくことが重要で、そのためにもDX推進は重要な課題となります。

近年ではDXに加えてSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)の視点を併せ持つことが必要と考えられ、中長期に渡る未来を見据えた企業経営が求められているのです。

例えば、前項で解説したテレワーク環境を整えることは、コロナ禍など災害時でも企業活動がストップすることなく、BCP(事業継続計画)対策が行えることにも繋がります。

SXの視点を併せ持ったDXを推進することは、まさにそうしたサステナブルな企業体質を構築することは、企業の未来を左右する重要な施策なのです。

DX推進への5つの課題

IT技術によって新しい価値を創出するDXは、行き詰まった企業を再生する夢のような取り組みに見えます。

しかし、「DX推進」を掲げていても、実際に経営にうまく取り入れられている企業は、実はあまり多くありません。

DXという形の捉えにくいものを推進するためには、越えなければならないハードルがいくつも存在します。

経営陣・社内スタッフの理解

DXがうまくいかない原因の1つに、経営者自身がボトルネックとなり変革を阻んでいるというケースがあります。

例えば、社内外の意見を取り入れて、DX推進プロジェクトを立ち上げてみたものの、担当スタッフや外部ベンダーに丸投げ状態な企業が散見されます。

経営者自身がDXの本質を適切に理解していない場合、いくら担当者や外部ベンダーが必至に取り組んでも、企業の変革にまで到達することは難しいでしょう。

DX成功のためには、決定権のある経営陣のDXに対する理解と積極的な取り組みが欠かせません。

これとは逆に、経営者だけがDXの推進に積極的で、経営陣や社内スタッフはその必要性に気づいていないといったケースもあります。

DX推進をスムーズに行うためには、経営者から現場のスタッフまで、全社一丸となって「DXによって自分たちの会社を良くする」という意識を共有しておくことが肝要です。

独自システムの危険性

DX施策を検討する際に、「自社で独自のシステムを開発する」というのは、一見すると他社に対して優位性を持つ施策のように思えます。

しかし一歩間違えると、それは旧来型のレガシーシステムの再現となるだけかもしれません。

外部ベンダーや一部の担当者に任せきった状態で、自社独自のシステムを開発しても汎用性に乏しく、再び複雑でブラックボックス化したレガシーシステムを再生産することになりかねないのです。

経理や労務管理といったどこの企業でも共通する業務は、SaaS(Software as a Service=Webからアクセスして利用できる外部サービスの総称)などを有効活用する方が効果的かつ効率的な場合も多くあります。

それらをモバイル環境から利用できる汎用性のある体制を整えることのほうが、レガシーシステム化しかねない独自のシステムを開発するよりも、結果的に優位性を持つことに繋がるでしょう。

部署間の連携不足

DXは全社的に取り組む必要がある施策ですが、それは単に各部署に業務を振り分ければよいという事ではありません。

新規サービスの開発は開発部、業務フローの改善は業務部、というように部署ごとにDX推進に取り組んだところで、絶対に成功の日の目を見ることはできないでしょう。

DX推進の成功には、部署間の連携が欠かせません。

そのためには、DXプロジェクトにのみ関わるスタッフで構成された「DX推進部」を設立するなど、社内の全部署・全社員が協力できる体制を構築することがDXを成功へ導く必須条件です。

これを実現させるためには、経営者自身がDXをしっかりと理解して、トップダウンでプロジェクト推進の舵を取ることが必要なのは、言うまでもありません。

優秀なDX人材の確保

DXを推進するためにはデジタル領域に精通し、率先して事業を変換していける知見やスキルを持ったDX人材が欠かせません。

しかし、特に日本ではそうした人材は数が少なく、大企業でも優秀なDX人材の確保には頭を悩ませているのが現状です。

そうした環境下では中小の企業では、DXの内製化は難しいかもしれません。

それでも、自社内では最低限のITスキルや知見を持った従業員を確保し、足りない部分はネットワーク環境を使った国内外の外部ベンダーを含めた協力者を求めるのが良いでしょう。

開発手法の見直し

激しい時代の変化や技術革新、そして多様化する顧客のニーズに応え続けるためには、ビジネスモデルや開発要件を柔軟に変化させていかなければなりません。

そのためには、DXを推進する過程で開発手法そのものを見直していくことも視野に入れる必要があります。

例えば、顧客の視点に立ってサービスやプロダクトの本質的な課題やニーズを発見し、解決策を模索するには「デザイン思考」が必要です。

また、常に変化を続ける状況に柔軟に対応するためには、仕様変更に強くプロダクトの価値を最大化することに重きをおいた「アジャイル」な開発手法も有効です。

ただし、一般に「小さく始められ、開発スピードと費用の面で有利」と考えられているアジャイルな開発手法も、その本質を見落とすとかえって手戻りが大きく、いつまでもゴールにたどり着けないばかりか、費用がかさんで失敗してしまうリスクもあります。

開発手法に関連して、特に中小の企業に失敗に陥りやすい手法に、開発の全てをベンダー任せにしてしまうということがあります。

自社で開発を行えるDX人材が確保できないことがその原因ですが、他社にイニシアチブを渡してしまう開発手法には大きなリスクが伴います。

リスクをしっかりと把握したうえで、自社に最も最適な開発手法は何なのかを考え、これまでの常識にとらわれない柔軟な思考で新たな方法を模索してください。

【関連記事】

DXを読み解く重要な4つのデジタルトレンド

DXを理解するために、抑えておきたいデジタルトレンドがあります。

ここで紹介する4つのトレンドを理解し、自社の開発システムがこれらに対応しているかを検証することが大切です。

自社のシステムやサービスをリリースした際、これらのデジタルトレンドに沿っていないと結果的に「扱いにくい」と思われてしまう場合があります。デジタルトレンドに合致していない仕組みは、デジタル業界のトレンドを一気に奪えるような画期的な発明でもない限り、DXの失敗と言わざるを得ません。

そうならないためにも、以下のトレンドを理解した上でのDX推進が必要です。

クラウドサービス

今では誰もが利用するようになったPCやスマートフォンを始め、様々なデバイスから気軽に利用できるクラウドサービス。この活用はDX推進に不可欠と言っても過言ではないでしょう。

旧来型のシステムの場合、限られた職場内のPCからしかアクセスできないことがほとんどでした。

その中で開発が進められ、企業ごとに独自にカスタマイズされたシステムはすでにレガシーシステムとなっており、保守運用のコストが重くのしかかっている場合もあります。

また、機能改善のために開発コストがかさむような状態にあります。

これに対して、GoogleやMicrosoftが提供するクラウドサービスを利用してシステムを構築すれば、保守運用にリソースを割く必要がありません。また、機能改善もすばやく低コストで運用が可能となります。

モバイルファースト

スマートフォンやタブレットなど、持ち運ぶことのできるデバイスを総称してモバイルデバイスといいます。世界的に見ても現代社会では、モバイルデバイス抜きに人々の生活を語ることはできません。

スマートフォンの普及率がPCの普及率をはるかに超えていることは、総務省の調査でも明らかになっています。

このような状況を踏まえれば、企業のWebサイトをスマホ対応とすることは今や当たり前となっています。

この傾向は、ユーザー向けサービスに限らず、企業のイントラネットにおいてもスタンダード化していく必要があります。

ビッグデータアナリティクス

Amazonや楽天市場に代表されるECサイトで何かの商品を買った場合に、似たような商品を紹介された経験のある方は多いでしょう。

これらはすべて、ビッグデータアナリティクス(ビッグデータ分析)をビジネスに活用した結果です。

アナログデータをデジタル化し、リアルタイムで取り込む大量のデータを分析に利用できるように管理できれば、それが新しいビジネスチャンスを生む素地となるのです。

ソーシャルネットワークサービス

TwitterやInstagram、FacebookなどのSNS(ソーシャルネットワークサービス)は、今やコミュニケーションツールとして人々の生活に根付いています。

それは個人対個人の問題だけでなく、企業のブランディングや商品開発にも欠かせないツールとなっているのです。

ビッグデータアナリティクスでSNS上の膨大なデータを活用すれば、ユーザーターゲットを絞ってピンポイントな訴求を行うこともできます。

まとめ~DXに取り組むのはいつ?

ここまで、DXとは何なのかという大命題と、DX推進を理解するために重要ないくつかのキーワードについて解説してまいりました。

経産省の「DXレポート(2019年3月)」「DXレポート2(2020年12月)」「DXレポート2.1(2021年8月)」で警鐘が鳴らされているとおり、アフターコロナの現代では企業のDX推進は最優先課題といっても言い過ぎではありません。

では、DXはいつから取り組むべきなのか?その答えは「今すぐに」です。グローバル社会を戦い抜く大企業だけでなく、個人経営の中小企業においても、それは変わりません。

むしろ、いまだDXに手を付けていない中小企業こそ、早急に取り組むべき課題なのです。

今こそDXの本質をしっかりと捉えて、全社を挙げて新しい社会を生き抜く競争力を持った企業へと、大きく舵を切ってください。

なお、ここまでの解説で「DXとは何なのか」を理解できたかどうか、よろしければ次のセルフチェックも利用してみてください。

執筆者

DXportal®運営チーム

DXportal®編集部

DXportal®の企画・運営を担当。デジタルトランスフォーメーション(DX)について企業経営者・DX推進担当の方々が読みたくなるような記事を日々更新中です。掲載希望の方は遠慮なくお問い合わせください。掲載希望・その他お問い合わせも随時受付中。