一代で世界有数のオンラインショピングモール「Amazon」を作り上げた、Amazon.com(アマゾン・ドットコム)社(米/以下:Amazon社)のジェフ・ベゾス氏が同社のCEOを退任し大きな波紋を呼んだのは、まだ我々の記憶に新しい2021年7月のことでした。

その後任に指名されたのが、それまでAWS(Amazon Web Services=アマゾン・ウェブ・サービス)を率いていたアンディ・ジャシー氏です。

一般にはAmazonといえばECサイト「Amazon」が有名ですが、少しでもインターネットに詳しいビジネスパーソンであれば、「AWS」というクラウドサービスの名前をきいたことがあるでしょう。

AWSとは、Amazon社の売り上げの半数以上を占めるクラウドサービスで、ジェフ・ベゾス氏退任のあとも、Amazon社の屋台骨を支えている重要な事業です。

では、AWSとは一体どのようなサービスなのでしょう。

今回はAWSが持つサービスの特徴を通して、クラウドサービスがもたらす未来について解説してまいります。

クラウドを代表するASWの在り方や将来の展望を踏まえて、DX(デジタルトランスフォーメーション/以下:DX)を推進する際の参考としてください。

目次

Amazon社の売上の半数を占めるAWS

「AWS」とはAmazon社が提供するクラウドサービスの名称で、正式名称は「Amazon Web Service(アマゾン・ウェブ・サービス)」です。

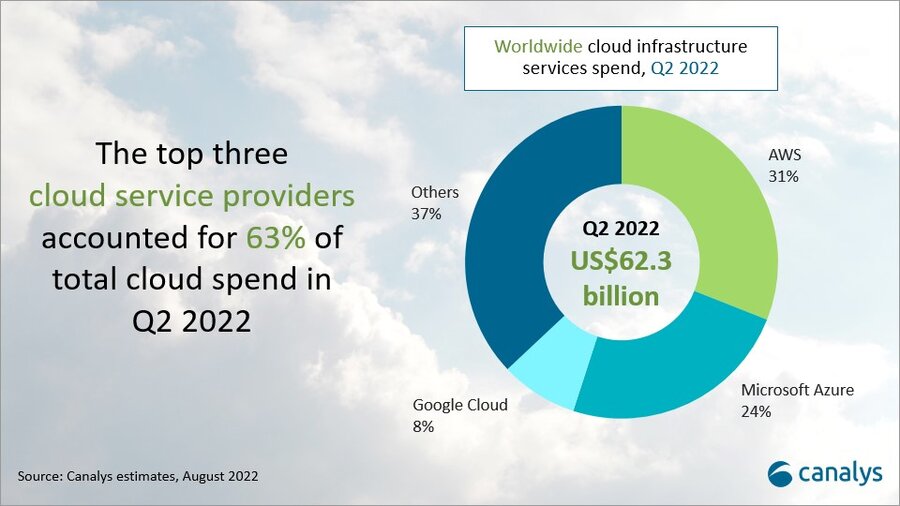

米国やシンガポールに拠点を置き、ITサービスの提供やコンサルティングを請け負っているCanalysの調査によると、AWSは2022年第2四半期時点の世界におけるクラウドサービスのシェア1位は、これまでと変わらずAWSだったと発表しました。

AWSが占める割合は全体の31%。続く2位のMicrosoft Azureは24%、3位のGoogle Cloudは8%となっています。

日本でもクラウドサービスとして認知度が高いAWSですが、提供しているサービスの数は多岐に渡り、仮想サーバーやデータベース、ストレージの提供なども行っています。

また、2006年にAWSがクラウド事業を開始した際、最初のデータセンターが設置された米バージニア州に、2040年までに350億ドル(1ドル130円換算で約4兆5,340億円)を投資し、複数のデータセンターキャンバスを設置する計画があることを、2023年1月米バージニア州知事が発表しました。

このように、今も莫大な投資を続け、Amazon社の土台を支えるとともに、世界シェアNo.1の地位を守り続けている巨大なサービスがAWSなのです。

AWSの特筆すべき3つの特徴

クラウドサービスの中でも、トップシェアを誇るAWSにはどんな特徴があるのか。

この章では、次の3つのポイントに分けて紹介いたします。

- 繰り返される値下げ

- 豊富なサービスラインナップ

- イノベーションし続ける事業戦略

繰り返される値下げ

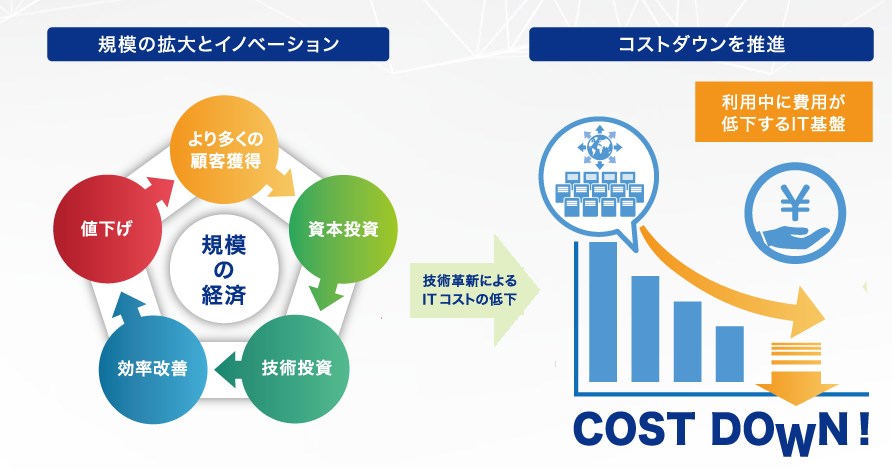

AWSの特筆すべき点は、2006年のサービス開始以来、実に129以上も値下げを実施(2022年12月現在)していることです。

同じようにクラウドサービスを提供しているGoogleやMicrosoftもたびたび値下げをしていますが、AmazonのAWSの値下げ回数はその比ではありません。

なぜこのような対応ができるのかというと、Amazon自体は明確に公表していませんが、AWSのデータセンターが利用しているハードウェアのコストが下がっているのを、的確にユーザー還元のために反映させていることが原因と考えられます。

ニューノーマルによりクラウドが普及し、データセンターのハードウェアも需要を増して価格が下がっていることと圧倒的なビジネススケールの大きさが相まって、度重なる値下げを可能にしたのでしょう。

こうしたビジネススケールの拡大により低コストを実現し、それをユーザーに還元しさらに顧客を増やそうという考え方は、創業者であるジェフ・ベゾスが、Amazon社創設以来の経営理念そのものに根ざしています。

こちらの記事でも、以前創業当時からのAmazon社のビジネスモデル「ダブルハーベストループ」をご紹介しましたが、Amazon社ではユーザーが喜ぶ体験を提供することがサービスの基本であるとしています。

そして、それを徹底的に追求すれば、自然と新しいユーザーが増えるという考え方が、Amazonの経営理念としてAWSのビジネスモデルにも受け継がれた結果、AWSではまさにDX推進によりなし得た効率改善をベースに価格を下げることにより、AWSは他社と比べてひときわ目立つコストパフォーマンスの良さを誇り続けています。

規模の拡大とイノベーションがコストダウンを推進し、今なおAWSはクラウド業界のトップシェアを維持し続けていると言って良いでしょう。

豊富なサービスラインナップ

AWSのもう一つの特徴は、サービスのラインナップが豊富であり200以上の商品を提供していることです。

サーバーやクラウドストレージなど知名度の高いサービスから、量子コンピューティングやブロックチェーンまで、デジタル領域における最先端のサービスを展開しています。

豊富なサービスラインナップを持つということは、あらゆる分野でユーザーはコンポーネントをAWSのみで構築することが可能となります。

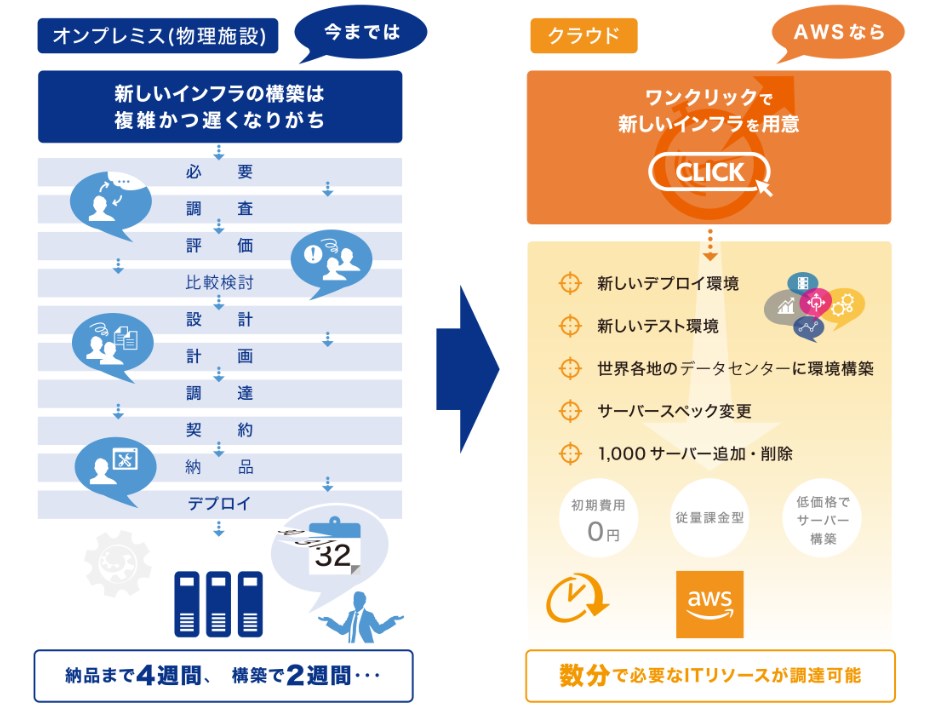

もともとクラウドサービスによるITインフラは、オンプレミスでのITリソースを導入する場合と比べて、導入にかかる費用面とスピード面の両方で、数多くのメリットを生み出すものです。

それに加えて、AWSでは2021年の1年間だけで、実に3,084回ものリリースを実施しました。

200を超えるサービスが次々とリリース、アップグレードされ続けることで、AWSユーザーは最先端の技術をいつでも利用可能となるのです。

AWSのユーザー企業は、日々変わり続けるエンドユーザーのニーズに瞬時に対応し、国境を超えた世界規模のグローバル展開へと繋げることができます。

その結果、ビジネスチャンスを逃すことのないタイムリーなシステム構築を実現することができるのです。

このことは、AWSのユーザー企業としては、自社が抱える個々の課題を適切な形で解決できるということにも繋がり、その結果が全世界でトップのシェアを獲得するに至り、今もその地位を守り続けている理由でしょう。

イノベーションし続ける事業戦略

AWSを提供しているAmazon社の特徴として、イノベーションし続ける事業戦略が挙げられます。

他とは比べものにならないほどの値下げの回数や、豊富なサービスラインナップの提供などは、すべてAmazon社がクライアントの目線に立ってビジネスモデルの変革をした結果です。

100回を超える値下げや200以上のサービスなど、他社と比較してそれぞれの数字が大きいことは、それだけDXに必要なスモールステップを重ねてきた証拠といえます。

これは、短いスパンでサービスをリリースしPDCAを素早くまわしていくことが、どれほど企業の売上拡大につながるかがわかる好例といえるのではないでしょうか。

これほどの大企業であってもDX推進の方法論は積み重ねであるという証左は、中小企業のDXを考える上でも重要な指針となるはずです。

クラウドサービスは未来をどう変えるか

アフターコロナの状況も相まって導入が増えているクラウドサービスは、どう未来を変えるのか。

AWSの圧倒的な普及率に見られるように、クラウドを導入することは当たり前となりつつあり、企業にとって欠かせないインフラの1つになると予想できます。

さらにDXを進めるためには企業のレガシーシステムを刷新することが必須であり、まず初めの一歩として行うべきことが「システムのクラウド移行」です。

それに合わせて企業はどのように変化していくのか、2つの観点からクラウドがもたらす未来を読み解きます。

- チャレンジングな企業が育つ

- 企業の競争力向上

チャレンジングな企業が育つ

クラウドの導入率が増えることで、リスクを過度に恐れる必要がない環境ができあがりつつあり、チャレンジングな企業が育つと考えられます。

DX推進のためには時間をかけて確実に結果を出すよりも、新しいことを試みて短期でPDCAをまわすスタイルの方が重要とされています。

システム開発の手法として定着しつつある「アジャイル開発」もその考えに基づいたものです。

クラウドサービスの導入や機能の拡張・縮小は、慣れた担当者であればものの数十分で終わる作業であり、新しい機能を試して検証するには最適なツールといえます。

したがって、新しい取り組みに対して保守的なマインドを変えて「失敗を恐れずチャレンジする精神」を助長する手だてとも捉えられるのです。

クラウドサービスは企業が失敗するリスクを最低限に留めてビジネスの変革を実現する、大きな可能性を秘めているツールだといえます。

企業の競争力向上

予想されるもう1つの未来は、クラウドの普及によりITコストが削減され企業の競争力が上がることです。

クラウドを活用すると、オンプレミスのサーバーを使用するよりも大幅なコスト削減につながるため、導入後はシステムのメンテナンスなどに充てていたIT予算が浮くことになります。

そして浮いた費用を競合他社との差別化になる事業に投資することで、自社だけにしか提供できないサービスを開発するなどして、競争力を高めることが可能になるのです。

各々がそうした取り組みをすることで売上拡大が期待でき、ひいては業界全体の競争力向上につながり、日本経済の衰退を防ぐこともできるかもしれません。

今後ますますデジタル化が進む社会に対し、経済産業省は2022年7月に発表した「DXレポート2.2」の中で、デジタル産業の変革に向けた具体的なアクションと方向性を示しています。

レポートで語られている「デジタル産業宣言」というアプローチの1つには、「DXにより明確に収益向上を達成する」とあり、企業内部だけでなく外に向けてデジタル産業を目指すということを宣言することにより、積極的に「デジタルの渦」を発生させようというものがあります。

こうしたことは、クラウドサービスを利用した先に見える未来の1つとも考えられますが、その思想自体は前章で紹介した、Amazon社のダブルハーベストループの考え方とリンクする部分もあるのではないでしょうか。

クラウドサービスを利用したDXで企業の競争力を向上させ、それがやがて社会に還元されるということは、世界的ITを企業であるAmazon社が実証しているように、デジタル社会のあるべき理想的な未来像なのです。

まとめ

Amazon社の主力サービスであるAWSの特徴と、クラウドサービスがもたらす未来について解説いたしました。

AWSは数あるクラウドサービスの1つに過ぎませんが、全ての業界のデジタル発展に寄与するツールであり、各企業がうまく活用することで自社の競争力向上も期待できる有益な手段です。

確かにAmazon社は、ECサイト事業が拡大したことで、その名をグローバルに馳せることになりました。

しかし、そうした既存の収益モデルへの取り組みだけにとどまらず、新しい事業に積極的に乗り出し、革新的なサービスを提供し続けたことがAWSが世界シェアで優位に立つ1つの大きな理由でもあります。

今後AWSがどのような動きを見せ社会を変えていくのか、Amazon社の展望に期待したいところです。

各企業では必要に応じてAWSなどの各種サービス導入を検討して、自社に見合ったDX施策を推進してみてはいかがでしょうか。