- share :

「社内システムをクラウドリフトしたい」

このような要望が、現在多くの中小企業から挙がっています。

クラウドリフトとは、既存のオンプレミス環境のシステムを、その機能や構成を変更せずにクラウドへ移行させる「Lift & Shift」というアプローチを指しています。この手法は、見た目の機能が変わらないため、「費用対効果があるのか」と疑問を感じる経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

とはいえ、クラウドリフトは単なる設備の引っ越しではなく、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための基盤強化という側面を持ちます。そこで本記事では、クラウドリフトがなぜ今、中小企業に求められ、選ばれているのかを解説します。

DXの第一歩となるクラウドリフトとは何か

多くの企業がDXを推進する中で、その基盤となるITインフラの刷新は避けて通れません。しかし、システム全体をゼロから再構築する「クラウドシフト」は、時間もコストもかかるため、中小企業にとっては大きな負担となり得ます。

そこで注目されるのが、リスクを抑えつつ迅速なインフラ近代化を実現する「クラウドリフト」なのです。本章では、クラウドリフトの正確な定義と、クラウド移行における別のアプローチである「クラウドシフト」との差異について解説します。

クラウドリフトの明確な定義と位置づけ

クラウドリフトとは、既存のオンプレミス環境(自社内に物理サーバーを設置する形態)で稼働しているシステムを、基本的に構成や機能を変えることなくクラウドコンピューティング環境へ「そのまま持ち上げる(Lift)」移行手法を指します。別名「Lift & Shift」とも呼ばれます。

この手法の最大の利点は、アプリケーションや業務プロセス自体に変更を加えないため、短期間での移行が可能となる点です。これにより、老朽化したハードウェアの維持や更新にかかる手間やコストといった、既存のIT資産が抱える課題を迅速に解消することができます。

そのため、クラウドリフトは、企業がDXを推進する際に、まずインフラ基盤の足かせを外すための、実効性の高い第一歩と位置づけられるのです。

クラウドリフトとクラウドシフトの違い

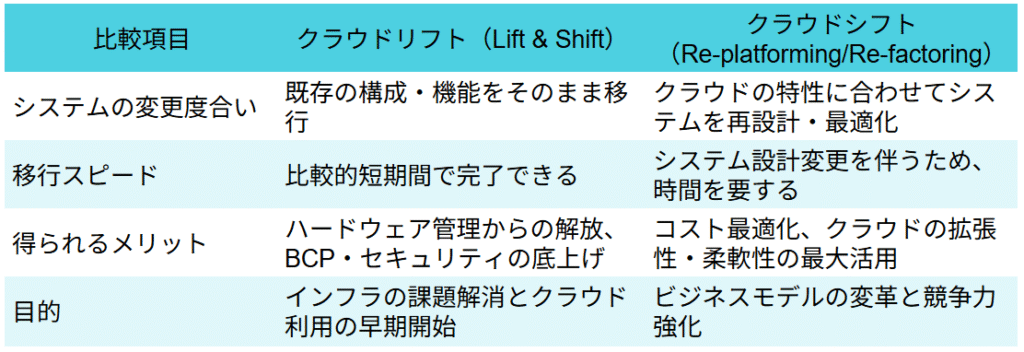

クラウドへの移行アプローチには、クラウドリフトと、もう一つ「クラウドシフト(Re-platforming/Re-factoring)」という手法があります。この二つの違いを理解することは、自社にとって最適な戦略を決定するうえで欠かせません。

この比較表でもよく分かるように、クラウドリフトは、インフラの迅速な近代化を目的とします。一方でクラウドシフトは、クラウド環境に合わせてシステムそのものを最適化し、コスト削減や機能強化といったメリットを最大化することを目的とするのです。

多くの企業では、まずリスクを抑えてクラウドリフトを実行し、その後に必要なシステムから順次クラウドシフトへ移行するという、段階的な「リフト&シフト」戦略を採用しています。

オンプレミス維持の限界

多くの中小企業にとって、自社内にITインフラを保有するオンプレミス運用は、もはや持続可能な選択肢ではなくなっています。それは、目に見えるハードウェアコストだけでなく、見えにくい人的・時間的リソースの消耗が、企業の競争力を静かに削いでいるからです。

本章では、オンプレミス環境の維持が抱える具体的な課題と、クラウドリフトがいかにその限界を打破し、企業経営に実利をもたらすのかを解説します。

ハードウェア更新コストと「リプレース作業」の常態化

オンプレミスでは、サーバーやストレージの3〜5年ごとのリプレース(機器の入れ替え作業)が不可避です。

- 調達

- 設置

- 移行前テスト

- 本番切り替え

オンプレミスのリプレースは、このように工程が多く、費用だけでなくIT部門の人的リソースを消耗します。

しかし、システムをクラウドに載せれば、物理層の更新はクラウド事業者の責任範囲(共有責任モデル)となり、企業側はOSからアプリケーションの運用に集中できます。すなわち、「定期的な更改プロジェクト」が不要になり、長期TCO(Total Cost of Ownership:システムの総所有コスト)を平準化することが可能になるのです。

加えてクラウドはスケールアウト/スケールダウンが前提のため、オンプレミスにありがちなピークに合わせた「過剰バッファ(将来的な需要を見越した余剰な設備)」の事前投資を排除できます。ピーク時のみリソースを拡張し、平常時は縮小してアイドルコストを最小化できるのが大きな違いです。

VMwareライセンス変更によるコスト圧力

従来のITインフラ運用の課題に加え、外部環境の変化がクラウドリフトを緊急で検討する大きな要因となっています。その代表例が、大手仮想化ソフトウェアベンダーであるVMware(ヴイエムウェア)のライセンス体系変更です。

Broadcom(ブロードコム)買収後、VMware製品は永久ライセンスが廃止され、サブスクリプション(月額・年額の定期契約)方式へ移行されました。さらに、従来のCPUソケット単位の課金からCPUコア単位へと変更されたのです。この変更は、単なる支払い方法の変更にとどまらず、オンプレミスを継続する企業に対し、長期的な支出増大という経営リスクをもたらすことに繋がります。

製品ラインナップがVCF(VMware Cloud Foundation)などの大規模なパッケージ中心に「バンドル化」された結果、企業が特定の機能だけを個別に使いたい場合でも、必要最小限の機能であっても上位のパッケージを購入せざるを得ない構造となりました。加えて、最低購入コア数が16から72へ引き上げられるといった動きも出ており、サーバーのリソース使用状況にかかわらず、支払うべき費用の最低ラインが大きく上昇しています。

調査会社Forrester(フォレスター)の指摘でも、企業の利用形態によっては最大500パーセントもの価格上昇事例が報告されています。この急激なコスト増加は、特にコスト構造に敏感な中小企業にとって、オンプレミスの継続利用を断念し、クラウドリフトを緊急で検討する大きなきっかけとなっているのです。

IT人材不足と属人化リスク

オンプレミス運用の現場では、特定の担当者しか知らない設定・手順が溜まりやすく、ドキュメントも更新が追いつかないことが珍しくありません。こうした属人化は、その担当者の退職・転職・長期休職・異動によって次のような事態を引き起こす可能性があります。

- 障害対応の初動が遅れ復旧が長引く

- 変更管理やセキュリティパッチ適用が滞る

- 法規制や監査対応の説明責任が果たせない

このような事態は、事業継続上の重大リスクに直結します。

しかし、クラウドリフト後は、クラウド事業者の標準化された運用基盤(マネージド監視・ログ、RBAC、IaC)とベンダーサポートに依拠できるため、特定個人への依存度を劇的に低減できます。そのため、運用の再現性・透明性が上がり、引き継ぎや監査対応も容易になるのです。

執筆者

株式会社MU 営業部

帯邉 昇

新卒で日本アイ・ビー・エム株式会社入社。ソフトウェア事業部でLotus Notesや運用管理製品Tivoliなどの製品担当営業として活動。その後インフォテリア株式会社、マイクロソフト株式会社で要職を歴任した。キャリア30年のほとんどを事業立ち上げ期のパートナーセールスとして過ごし、専門はグループウェアやUC、MA、SFA、BIなどの情報系で、いわゆるDXの分野を得意とする。(所属元)株式会社エイ・シームジャパン。