- share :

2025年11月26日、横浜ランドマークタワーの「TECH HUB YOKOHAMA」にて開催された「YOKOHAMA CONNECT #26」。その中で行われた株式会社MUプレゼンツ・DXportal®特別企画「『2025年の崖』のその先へ!日本の技術力をビジネス変革力に変えるDX未来戦略」の模様を、当日の熱気そのままに対談記事としてお届けします。

当日の登壇者は、DXportal®執筆陣の一人であり法政大学MBA特任講師で、中小企業診断士・ITコーディネーターの福田大真氏と、株式会社MU代表取締役社長山田元樹。モデレーターはDXportal®編集長の町田が担当しました。

DXとは「変革し続ける能力」のこと

町田

「まずは基本の『キ』から入りたいと思います。『2025年の崖』という言葉とともにDXブームが起きてから約5年。そもそもDXとは何なのでしょうか?」

山田

「私は、DXを決して突発的に現れたブームではなく、昔から形を変えて脈々と続いてきた『当たり前の変化』の一つだと捉えています。

わかりやすいのが学校教育です。昔の『コンピュータの授業』は、電源の入れ方やキーボード操作そのものを習う時間でした。しかし今は、タブレットが一人一台配られて、それを『文房具』のように使いながら国語や算数を学ぶのが日常になっています。デジタルが『学ぶ対象』から『使いこなすべき手段』へと、空気のように浸透したわけです。

行政手続きの『GビズID』なども同じ流れですよね。つまり、時代ごとにツールや環境が進化する中で、『今の時代なら、こうやるのが普通だよね』と行動をアップデートすること。それを、現代ではたまたま『DX』という言葉で再認識しているに過ぎないのだと思います。」

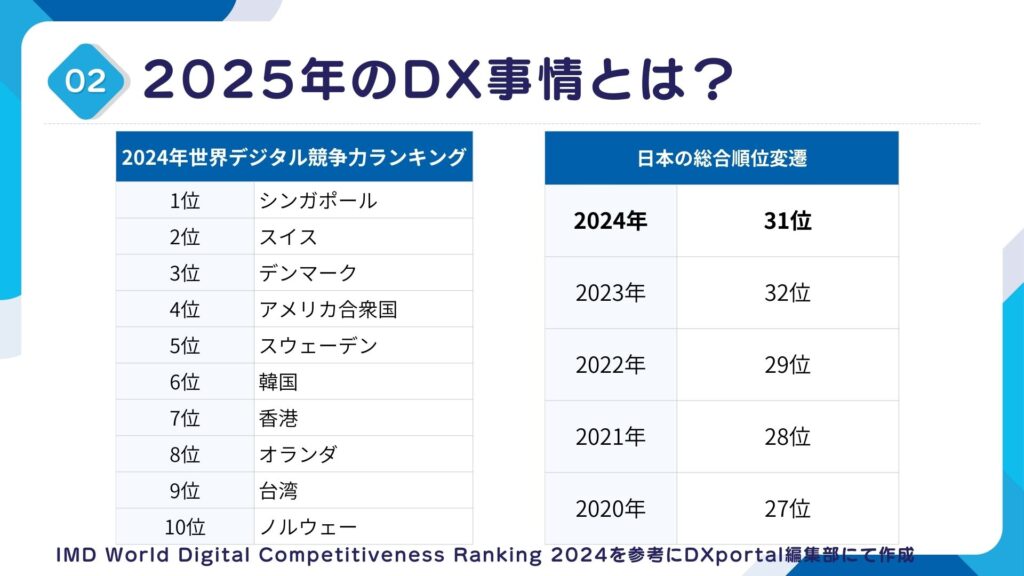

世界デジタル競争力ランキング31位の衝撃。日本は本当に「遅れている」のか?

町田

「スイスに拠点を置くIMD(国際経営開発研究所)が発表した『世界デジタル競争力ランキング2024』で、日本は31位でした。この結果をどう見ますか?」

福田

「まず、厳しい現実を直視してみましょう。皆さんのスマホの中を見てください。OSはアメリカ製、普段使う検索エンジンやSNS、ショッピングアプリも海外のプラットフォーマーのものばかりではないでしょうか。残念ながら、ソフトウェアやプラットフォームの領域では、日本は世界に後れを取ってしまいました。

ただ、悲観する必要はありません。ここには明確な『希望』があります。今、私が教えている学生は、いわゆる『デジタルネイティブ』です。彼らは、コロナ禍の学校教育でiPadを支給され、Zoomで授業を受け、Googleのクラウドツールで宿題を提出してきました。上の世代が『ITを覚える』苦労をしてきたのに対し、彼らにとってデジタルは、鉛筆やノートと同じ『ただの文房具』であり、標準装備なんです。ここにいる山田社長のような30代も、子どものころから当たり前にデジタルに触れてきた世代です。

『デジタルは難しい』というアレルギーが一切ない彼らが、企業の意思決定の座につくようになった時、日本のビジネスはガラリと変わるはずです。私はそこに、日本の逆転の可能性を感じています。」

山田

「IMDのランキングで気になったのは、9位に入っている台湾です。これは、台湾政府のデジタル改革を牽引したオードリー・タン氏のようなリーダーが、強力なイニシアチブを発揮した結果でしょう。日本も行政システムなどは整っていますが、まだ伸びしろがあると思います。『遅れている』と悲観するより、これからどう巻き返すかですね。」

高評価の「技術力」をどのようにビジネスに変えるか

町田

「ランキングの詳細を見ると、日本の『技術』のスコアは上がっているのに、『ビジネス機動力』が58位と極端に低い。このギャップは何なのでしょう?」

福田

「日本の製造業の技術力は本当にすごいです。私が支援しているネジ工場も、ミクロン単位の精度を誇っています。でも、海外からは『その精度で、ビジネスとして何がいいことあるの? So What?』と問われてしまう。

新幹線のように『壊れない』『正確』という価値は素晴らしいのですが、それをビジネスの価値としてアピールするのが、日本人は少し苦手なのかもしれません。」

山田

「そもそも、このランキングの評価基準が『欧米型』なんですよね。『ビジネス機動力』の低さは、裏を返せば『簡単に人を切らない』『長く雇用を守る』という日本企業の文化が、スコア上はマイナスに出ているだけとも言えます。

例えば、ITの歴史を長い目で見ると、すべてを大型汎用機で一括処理していた『集中のメインフレーム』から、 一人一台の手元で処理を行う『分散のパソコン』へ、 そしてまたデータをサーバー側に集約する『集中のクラウド』へと、 振り子のようにトレンドが行き来しています。

そう考えると、今のクラウド全盛の時代から、またオンプレミス(自社運用)が見直される揺り戻しが来ることは十分にあり得ます。今の流行りの指標だけに一喜一憂する必要はないと思います。」

現場のリアル。「必要に迫られた変革」こそがDXの本質

トークセッションの中盤では、イベント参加者の皆さまに自社のDX推進度合いを質問しました。選択肢は次の3つです。

この3択で挙手を求めたところ、「1」と回答した参加者は全体のわずか1割程度。残りの大半は「2」と「3」で半数ずつを分け合う形となりました。

町田

「このアンケート結果、非常にリアルですね。『DXは問題なく進んでいる』と自信を持って答えられた方は、会場でもわずか1割しかいらっしゃいませんでした。一方で、大手企業の担当者に同様の質問をすると、『DXは完了した』という声も聞かれます。このギャップについて、現場を支援するお二人はどう感じていますか?」

福田

「5年前に同じ質問をした時に、手を挙げたのはIT企業だけでした。しかし今は、全く異なる業種でも『DXが進んでいる』と答えられる企業が増えてきています。例えば、私が支援している石川県のとある伝統工芸の職人さんもその一人です。

その方は、これまでパソコンすら持っていないような状況だったのですが、2024年の震災で『ただモノを作っているだけでは生きていけない』という極限状態になり、必要に迫られてパソコンを購入されました。そして、見よう見まねでWordを使って補助金申請書を書き、Excelで予算管理表まで自作されたんです。

『デジタルなんて俺には無理だ』と言っていた職人さんが、『先生、これ見てくれ』と誇らしげに自作のデータを見せてくれた。人は環境が変われば、変わらざるを得ない。そして変われた時に自信が生まれる。これもまた、立派なDXの姿です。」

町田

「『やらざるを得ない状況』が、結果としてデジタル化を押し進めたわけですね。それは大手企業のトップダウンのDXとはまた違う、生きるための切実なDXと言えそうです。」

山田

「そうですね。身近な例で言うと、私の実家は居酒屋を営んでいるのですが、以前はすべて手書き伝票でした。その店が、コロナ禍で経営が大変だった時期に、私がITの専門家として親に何かできることはないかと思い、電子レジを導入したんです。

でも、私としては意外だったことに、導入して一番喜ばれたのは『売上管理が楽になったこと』ではなかったんです。『自宅でもメニュー更新ができるようになったことが一番助かる』という話でした。」

町田

「なぜ、そこが一番のポイントだったんでしょう?」

山田

「メニューを書き換えるために早めにお店に行く必要がなくなり、『毎日1時間の休み時間が増えた』からです。『DX』というと大げさに聞こえますが、こうして『人間が休める1時間を生み出すこと』や『家族との時間を増やすこと』。それこそが、テクノロジーを導入する本来の目的であり、本質的な価値なんだと改めて感じました。」

町田

「なるほど。システムを入れること自体が目的ではなく、それによって『ゆとり』を生むことこそが本来の目的であると。その視点があれば、小規模な事業者でもDXに取り組むハードルがぐっと下がりそうですね。」

執筆者

DXportal編集長

町田 英伸

自営での店舗運営を含め26年間の飲食業界にてマネージャー職を歴任後、Webライターとして独立。現在はIT系を中心に各種メディアで執筆の傍ら、飲食店のDX導入に関してのアドバイザーとしても活動中。『DXportal®』では、すべての記事の企画、及び執筆管理を担当。特に店舗型ビジネスのデジタル変革に関しての取り組みを得意とする。「50s.YOKOHAMA」所属。