- share :

中小企業を取り巻く経営環境は厳しさを増すばかりです。少子高齢化による人手不足、原材料費やエネルギーコストの高騰、そして止まらない円安などなど。そんな厳しい状況下で中小企業が生き残るためには、自社の強みを最大限に活かすことが重要です。

そこで注目したいのが、「ランチェスター戦略」です。ランチェスター戦略とは、弱者が強者に勝つための戦略です。この戦略のポイントは「差別化」と「集中」にあります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、このランチェスター戦略を具現化する上で非常に有効な手段となるでしょう。

本記事では、中小企業がDXをどのようにランチェスター戦略に結び付け、自社の強みを最大限に活かしていくかについて解説していきます。

ランチェスター戦略とは?

ランチェスター戦略は、もともと「弱者」が「強者」に勝つための軍事戦略として生まれました。戦いの場において、力のある「強者」は、広い範囲で兵力を展開し、数で圧倒することができます。

一方、力の劣る「弱者」は、同じように兵力を展開しても勝ち目がないため、限られた資源を一点に集中させ、局地的な戦いに持ち込むことで活路を見出すしかありません。これがランチェスター戦略の基本的な考え方です。

もともとは、第一次世界大戦時にイギリスの自動車工学・航空工学のエンジニアだったフレデリック・ランチェスターが提唱した「ランチェスターの法則」がもとになっています。

この法則は、企業のマーケティング戦略にも応用できます。市場において、中小企業など経営資源で劣る弱者が、大企業などの強者に立ち向かうための戦略として活用できるのです。

ランチェスター戦略の2つの法則

ランチェスター戦略は、2つの法則で構成されています。

- 第一法則(弱者の法則):一点集中、局地戦。限られた経営資源を特定の分野に集中させ、強みを活かせる場所で戦う

- 第二法則(強者の法則):広範囲、面的な戦い。豊富な経営資源を広い範囲に投入し、面的に戦うことで優位性を築く

中小企業は大企業と比べて、どうしても経営資源(ヒト・モノ・カネ)が限られています。そのため、大企業と同じような戦い方(第二法則)をしても、勝ち目はありません。

そこで、中小企業はランチェスター戦略の第一法則を活用し、自社の強みを活かせる特定の分野に経営資源を集中させます。

つまり、「一点集中」と「差別化」によって、大企業がカバーしきれないニッチな市場で優位性を築くことが重要となるのです。この考え方自体は新しいものではありませんが、DX時代はこの戦略が及ぼす影響が一気に加速すると考えられています。

中小企業がDXでランチェスター戦略を実践するメリット

DXは、中小企業がランチェスター戦略を実践する上で、非常に有効な手段です。DXを導入することで、中小企業は以下のようなメリットを享受することができます。

差別化戦略:ニッチ市場で独自の価値を提供する

中小企業は大企業に比べて規模が小さいため、ニッチ市場に特化することで競争優位性を築きやすくなります。DXは、ニッチ市場における顧客ニーズを的確に把握することを可能にするため、より効果的な形で競合他社との差別化を図ることができます。

- Webマーケティング:特定のターゲット層に特化したコンテンツを発信することで、潜在顧客の獲得に繋げることができます。

- 顧客管理システム(CRM):顧客情報を分析し、顧客一人ひとりに合わせたきめ細やかなサービスを提供することで、顧客満足度を高めることができます。

集中戦略:経営資源を一点に集中させる

中小企業は経営資源が限られていますが、特定の分野に集中することで、その分野における競争力を高めることができます。DXを活用することで、業務効率化やコスト削減を実現し、経営資源を重点分野に集中させましょう。

具体的には、次のような戦略が考えられるでしょう。

- クラウドサービス:ITインフラを自社で保有する必要がなくなるため、初期投資を抑えることができる

- SaaS(Software as a Service):必要な機能だけを必要な時に利用できるため、コスト効率の高いシステム運用が可能となる

- RPA(Robotic Process Automation):定型業務を自動化することで、人件費を削減できる

- オンライン会議システム:移動コストや会議室費用を削減できる

スピード戦略:変化に迅速に対応する

中小企業の強みの一つは、少数精鋭であるがゆえに大企業に比べて意思決定が早くできることです。その強みを生かして、市場の変化に迅速に対応することができれば、経営的に大きなプラスになるでしょう。DXを導入することで、情報収集や分析のスピードが向上し、より迅速な意思決定が可能になります。

具体的には、次のような戦略が考えられるでしょう。

- リアルタイムデータ分析:市場の動向や顧客の反応をリアルタイムで把握し、迅速な戦略修正に繋げられる

- アジャイル開発:柔軟かつ迅速なシステム開発体制を構築し、顧客ニーズに迅速に対応できる

ランチェスター戦略を体現するDX成功事例

DXは、中小企業がランチェスター戦略を実践するための強力な武器となります。ここでは、実際にDXを導入し、ランチェスター戦略を成功させた企業の事例をいくつかご紹介します。

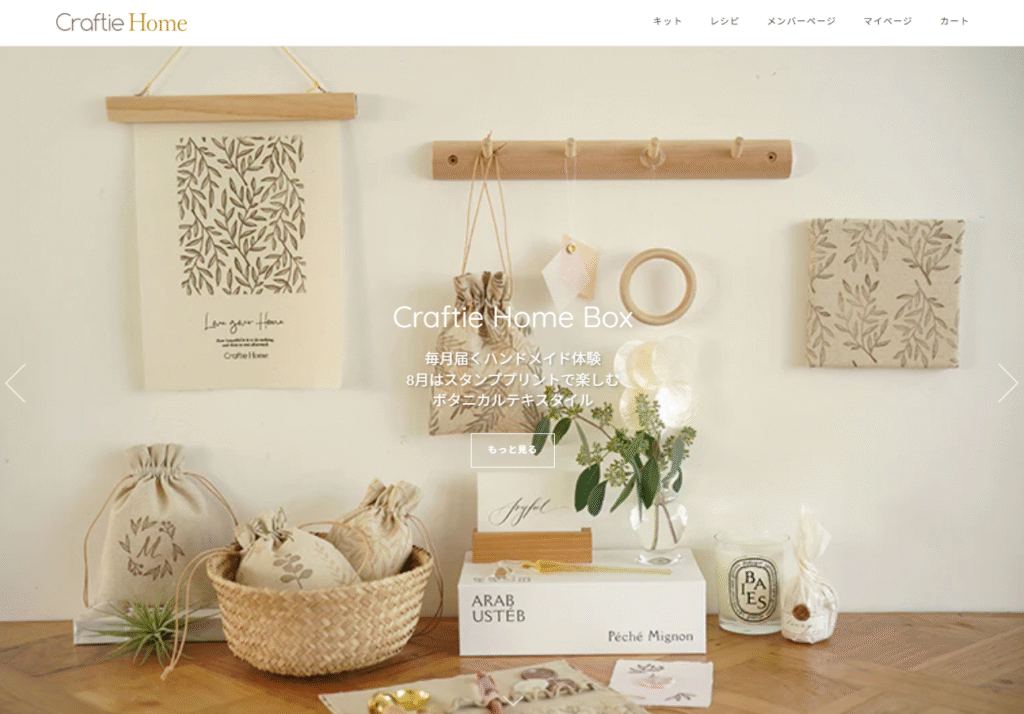

WEBマーケティング戦略:ニッチ市場で顧客を掴む

オンラインで手芸・ものづくり体験を提供するプラットフォーム「Craftie Home(クラフティホーム)」を運営する株式会社Craftieは、SEO対策として手芸関連のキーワードで上位表示を実現し、潜在顧客を獲得しました。「手芸」というニッチ市場に絞って、戦略的にSEOを行ったことで大手プラットフォームとの差別化に成功しました。

また、コンテンツマーケティングとして手芸に関するノウハウや情報を発信し、顧客とのエンゲージメントを高めたのです。

さらに、SNS活用としてInstagramやYouTubeで手芸作品の魅力を発信し、大勢のファンを獲得。これらの施策により、「Craftie Home」の認知度は手芸好きの間で向上し、オンライン体験の申込者数が増加、オンライン体験の売上拡大を実現しました。

顧客管理(CRM)戦略:顧客との絆を深める

中小企業向けの経営コンサルティングを提供するタナベコンサルティンググループは、顧客管理システム(CRM)を導入し、顧客情報を一元管理しました。

大企業が市場全体をターゲットにする「強者の戦略」に対し、中小企業は特定の顧客層に焦点を当てる「弱者の戦略」が不可欠です。同社はCRMによって蓄積された顧客データを詳細に分析し、顧客一人ひとりの課題や潜在的なニーズを深く理解しました。これにより、マス向けではない、個別の課題に最適化されたコンサルティングサービスの提供を実現しています。

結果として、顧客に寄り添ったきめ細やかな提案が可能になり、顧客満足度の向上だけでなく、競合他社との差別化にもつながりました。特定の顧客との長期的な信頼関係を構築することで、リピート率と成約率を高めることに成功したのです。

業務効率化戦略:人手を介さない仕組みを構築

埼玉県に本社を置く中小食品製造業の武蔵野フーズは、お弁当やおにぎりなどの製造販売を手がけています。同社が直面していた課題は、受発注や請求書処理といった定型業務にかかる膨大な時間と、煩雑な在庫管理による人的ミスの発生でした。これは、経営資源が限られる中小企業にとって、大手との競争において大きな足かせとなります。

そこで同社は、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入して定型業務を自動化し、クラウドサービスで在庫管理システムを刷新。人的リソースを「定型業務の遂行」ではなく「商品開発」や「顧客サービス」といった、より付加価値の高い分野に集中投下できるようにしたのです。

この結果、業務処理時間が大幅に短縮され、人件費や間接費の削減に成功しました。さらに、人的ミスが減少したことで生産性が向上し、品質の安定化も実現しました。

まとめ:DXで「弱者の強み」を活かす

DXは、中小企業がランチェスター戦略を実践するための強力な武器となることを解説しました。

ランチェスター戦略とは、弱者が強者に勝つための戦略であり、差別化と集中が重要な要素です。中小企業は大企業と比べて経営資源が限られているため、同じ戦い方をしたところで、競争に勝てる可能性は少ないでしょう。

だからこそ、ランチェスター戦略を活用し、自社の強みを活かせる特定の分野に集中することが重要となるのです。

DXを導入することで、中小企業は以下のメリットを享受できます。

- 差別化戦略:ニッチ市場に特化し、競合他社との差別化を図る

- 集中戦略:人件費や間接費など経営資源を特定の分野に集中させ、競争優位性を築く

- スピード戦略:大企業よりも迅速な意思決定で、市場の変化に対応する

これらのメリットを活かし、中小企業はDXを戦略的に活用することで、大企業にも負けない競争力を身につけることができるでしょう。

具体的には、WEBマーケティング戦略、顧客管理(CRM)戦略、業務効率化戦略、多角化戦略などが考えられます。これらの戦略を組み合わせることで、中小企業は自社の強みを最大限に活かし、競争の激しい市場で生き残ることができるのです。

これからますます、DXは、中小企業にとって必要不可欠な戦略となるでしょう。自社の強みを明確にし、DXを戦略的に活用することで、未来を切り拓くことができるのです。

執筆者

株式会社MU 代表取締役社長

山田 元樹

社名である「MU」の由来は、「Minority(少数)」+「United(団結)」という意味。企業のDX推進・支援を過去のエンジニア経験を活かし、エンジニア + 経営視点で行う。DX推進の観点も含め上場企業をはじめ多数実績を持つ。