- share :

日本のビジネス界に「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を浸透させるきっかけとなった、「DXレポート2」を経済産業省が発表してから約5年。同レポートで継承が鳴らされた『2025年の崖』の年を迎えた今、DXはビジネス界においてもはや当たり前の言葉として使われています。

当DXportal®も誕生から5年弱の間に、様々な記事を通じて微力ながらも日本企業のDX推進を後押ししてきたと自負しております。とはいえ、日本企業の大きな割合を占める小規模事業者や中小企業の中には、まだまだDXに対する理解が十分とは言えない人も多いようです。

そこで、今回は、DXを専門に大学院で講師も務めている中小企業診断士、ITコーディネータの福田大真氏を迎え、DX推進企業であり当サイトの運営会社でもある株式会社MU代表の山田元樹と行う『初心者のためのDX対談』第2弾として、この5年間のDXの変遷と今後の展望について語ってもらいました。

登壇者/左:山田元樹(株式会社MU代表取締役社長)、右:福田大真(中小企業診断士、ITコーディネータ)

聞き手/町田英伸(DXportal®編集長)

テーマ1:DXはどう変わったのか?

編集長

「日本で『DX』が企業戦略の一つとして広まるきっかけとなった『DXレポート2』が経済産業省から発表されてから、約5年が経ちました。そして今年『2025年の崖』という具体的な年を迎えたわけですが、この5年間でDXはどのように変化したとお考えでしょうか? DXの概念や、それに対する企業の意識がどう変わってきたのかについて、まずはお二方それぞれの立場から感じていることをお聞かせください。」

福田氏(中小企業診断士、ITコーディネータ)

「そうですね。この『5年間』という限定ではないのですが、最近では『DX』という『流行り言葉』としての賞味期限は切れつつあるのかなと感じています。初心者向けDXも玄人向けDXも、どちらもそろそろ出揃ってきたのでは?といったイメージがありますね。

ただし、『デジタルを使って(企業の場合)ビジネスを変革していく』という本来の目的は、まだまだこれからが本番でしょう。それでも、デジタルを活用して何とかしなければならないという意識は、かなり浸透してきた印象があります。」

山田(株式会社MU代表取締役社長)

「私も同感です。DX推進企業としてお客様と相対する際、以前はDXそのものを知っていただくところがスタートでしたが、この5年で『DXを使って何をするか』というテーマ性がしっかりと出てきたように感じます。

確かに『DX』という、キーワードとしての目新しさは薄れたかもしれませんが、ようやくDXという同じ土俵で皆が話せるようになった、という点では、これからが本番なのではないかと思います。」

編集長

「お二人のお話を伺うと、DXという言葉が市民権を得た一方で、真の意味での『変革(X:トランスフォーメーション)』はまだまだこれからという印象を受けますね。この5年間で意識は変わり、浸透してきているが、本当のDXには至っていない、というところでしょうか。」

福田氏

「おっしゃる通りです。できている企業とそうでない企業の『二極化が進んでいるのでは?』というのが最近の実感です。頑張ってデジタルを活用しようと努力している企業がある一方で、周りが使い始めても『うちは関係ない』とか、『苦手だから』といって全く手をつけていない企業も少なからず存在しているように思います。」

山田

「元々、今までは国やIT企業がDXを『こういうものですよ』と教え込んで、企業がそれを受け入れるという形でしたが、これからはDXを導入する企業が主体的に『こういう結果を期待したい』と定義していくことが、ますます重要になってくるのではないでしょうか。

企業側がデジタルを活用することは当たり前になってきましたが、その先の変革するという部分は、DXの目的を明確にしない限り実現しません。でも、そこに目を向けられる様になったのは、非常に大きな変化だと感じます。」

テーマ2:2025年のDX推進で当たり前になったこととは?

編集長

「かつては先進的だったが、今は標準化していること。逆に言えば、今やっていなければ『これはまずいよ』といえるような、最低限のDXとはどのようなものでしょうか?」

福田氏

「まず、先程も言ったように、DXという言葉自体はとにかく当たり前になりました。さらに、今は経済産業省が推進するDX認定制度などもあって、DXを取り巻く環境は圧倒的に進化したと思います。けれども、そういった資格制度にしても、中小企業や小規模事業者の経営陣の多くは『知っているけど、取るとどんな良いことがあるの?』と、その中身や恩恵までには意識が追いついていないのが実情かもしれません。」

山田氏

「そうですね。先ほどの話とも重なりますが、DXは『やらなければいけないからやる』という受動的なものから、『こういう効果を期待してやる』という主体的なものに変わってきたのが、最も大きな変化です。目的がなければDXは始まりません。多くの企業がこの目的意識を持つようになったことは、大きな違いだと思います。」

編集長

「なるほど。つまり、DXが手段として捉えられ、目的を明確にすることが当たり前になった、ということですね。その他に、当たり前になったと感じることはありますか?」

福田氏

「直接的に今の日本企業が、という話ではないのですが、世の中の流れとして、今の小学生や中学生の世代が、デジタルデバイスを当たり前のように使いこなしていることは、大きな違いだと感じています。彼らはスマホで検索し、PCでZoomやGoogle Meetなどを使ったリモートの授業を受け、Bluetoothイヤホンで聞くといった操作を自然に行います。さらに驚くのは、彼ら彼女らが『投資対効果』や『費用対効果』といった言葉を普通に使うようになっていることです。

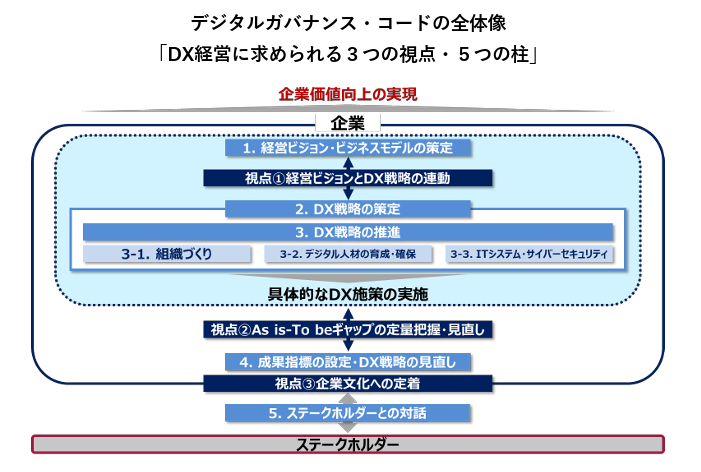

一つの例として、『デジタルガバナンス・コード3.0(経済産業省)』の中にある、『DX経営に求められる3つの視点・5つの柱』という項目の視点2で『As is-To beギャップの定量把握・見直し』というものがあって、行動のビフォー・アフターを見て、定量把握することを意識すべきと言っているんです。いわゆる、コスパやタイパを意識すべきということですね。

こうしたコスパやタイパという考え方が、今の小中学生が当たり前にできつつある、そういった視点を持っている、というのはすごいことですよね。今や『デジタルネイティブ』という言葉すら必要としないほど、デジタルを使って未来を切り開くことが当たり前の世代といえるかもしれません。

そんな世代がデジタルを使い、効率や生産性を意識した上で今から数年後、十数年後には社会に出てきます。つまり、デジタルなんて使いこなすのが『当たり前』という時代が来るということです。そう考えると、今企業の経営層がデジタル機器を使えないというのは、時代的にかなりまずい状況だと言えるでしょう。」

テーマ3:中小企業が直面する今後の「DXギャップ」は?

編集長

「現在では、先進企業と遅れている企業の差が、ますます生じているように思います。そこからどのような経営リスクや機会損失が生まれているのでしょうか?」

山田

「DXを始めている、DX推進に力を注いでいるといった先行者利益が得られた時代は、すでに終わっていると考えていいでしょう。それどころか、今は、DXを『やっていないこと』がネガティブに働くタイミングに来ています。大企業であれば、遅れてもお金を投下して追いつくことができますが、中小企業がこのままDXに着手しないと、その差は永遠に埋まらないものになってしまうと危惧しています。ビジネスを戦っていくうえで、もはや同じフィールドに立てなくなるリスクすらありますからね。」

福田氏

「本当にその通りです。すでにデジタルを活用している企業と、全く使えていない企業との間では、かなりの差が広がっています。大企業ではAIを使って社員の思考を分析し、最適なチーム編成を行うレベルにまで達しています。採用面でも、デジタルでマッチングを行うなど取り組みは進んでおり、まだDXに着手していない企業とすでに推進している企業とはかなり差が開いてしまっています。」

編集長

「今の時点で、すでにその差は埋められないぐらいに開いていて、そこに危機感を感じていないことそのものが大きなリスクなのでしょうか。そうした状況では、DX推進が遅れている企業は人が辞めていくし、新しい人材も確保できないという悪循環に陥る可能性もありますね。」

福田氏

「おっしゃる通りです。デジタルを活用している企業は『楽しそう』『先進的だ』と見られ、人が集まります。人材不足が叫ばれる現代において、このギャップは非常に深刻な経営リスクでしょう。もはや、デジタルを使えないレベルでは、生き残っていくことが難しい時代になっているかもしれません。」

山田

「ただし、小規模な企業であれば、経営者の意識が変わって全員で一気にDXに取り組めば、状況がガラッと変わる(DXを進められる)可能性も秘めています。要は、徹底的なリソースの集中投下と、スピード感のあるコミットメントが重要ということですね。」

執筆者

DXportal編集長

町田 英伸

自営での店舗運営を含め26年間の飲食業界にてマネージャー職を歴任後、Webライターとして独立。現在はIT系を中心に各種メディアで執筆の傍ら、飲食店のDX導入に関してのアドバイザーとしても活動中。『DXportal®』では、すべての記事の企画、及び執筆管理を担当。特に店舗型ビジネスのデジタル変革に関しての取り組みを得意とする。「50s.YOKOHAMA」所属。