- share :

あなたの会社で取り組んでいるデジタルトランスフォーメーション(DX)推進プロジェクト。それは、本当にDXになっていますか?

「業務効率が上がるはずなのに、なぜか以前より手間がかかるようになった」

「新しいシステムを導入したのに、社員から不満の声が上がっている」

もしそんな事態に陥ってしまっているのであれば、DXが進んでいるとは言えません。こうしたDX失敗の典型的な原因の1つに挙げられるのが、「デジタル化とDXの混同」です。

本記事では、物流の請負業であるA社に入社したパート社員Bさんの体験談をもとに、デジタル化とDXの違いを整理し、DX推進で陥りがちな落とし穴をチェックリスト形式で解説します。

この記事を読むことで、あなたの会社のDX推進が正しい方向へ進んでいるか確認し、失敗のリスクを減らすことができるでしょう。

体験談:複数のアプリ登録で混乱するBさん

物流の請負業であるA社にパート社員として入社したBさんは、初日から大きな戸惑いを覚えていました。

オリエンテーションで渡されたのは、分厚いマニュアルと複数のアプリのインストール用QRコードが記載された書類。そこには、

- 従業員データ登録はAアプリ

- 給与明細確認はBアプリ

- 勤怠管理はCアプリ

- 休暇申請はDアプリ

といった具合に、用途ごとに別々のアプリの案内が記載されていました。

A社では、業務に必要な手続きが、まるでパッチワークのようにバラバラのアプリで管理されていたのです。しかも、それぞれのアプリは開発元が異なるため、インターフェースや操作方法も統一されていません。

ITに不慣れなBさんは、それぞれのアプリに登録するだけで一苦労。その後も、基本的な使い方を覚えることに悪戦苦闘する日々をすごすことになってしまったのです。

「Aアプリではこのボタンを押して、Bアプリではこっちのアイコンをタップして…」

と、まるで迷路をさまよっているような気分だったといいます。

また、それぞれのアプリで異なるログインIDとパスワードを設定する必要があり、その管理も大きな負担となりました。

そこで、Bさんはセキュリティ上は望ましくないと知りながら、重要な情報を忘れないように、IDやパスワード、簡単な操作手順などを紙に書き出し、手帳に挟んでおくことにしたのです。しかし、手帳を取り出して確認するのにも手間がかかりますし、重要な情報を紙で持ち歩くことへの不安は拭えません。

「これって本当に便利なの?いっそのこと紙で行うほうが、よっぽど便利なのでは?」

Bさんは、日々の業務でアプリを使うたびに、そう感じずにはいられませんでした。

周囲の同僚に相談しても、「慣れるしかないよ」「みんな同じように苦労したから」といった返答ばかり。

Bさんは、孤独感と不満を抱えながら、毎日アプリと格闘する日々を送っています。

デジタル化とDXは似ているようで大きく違う

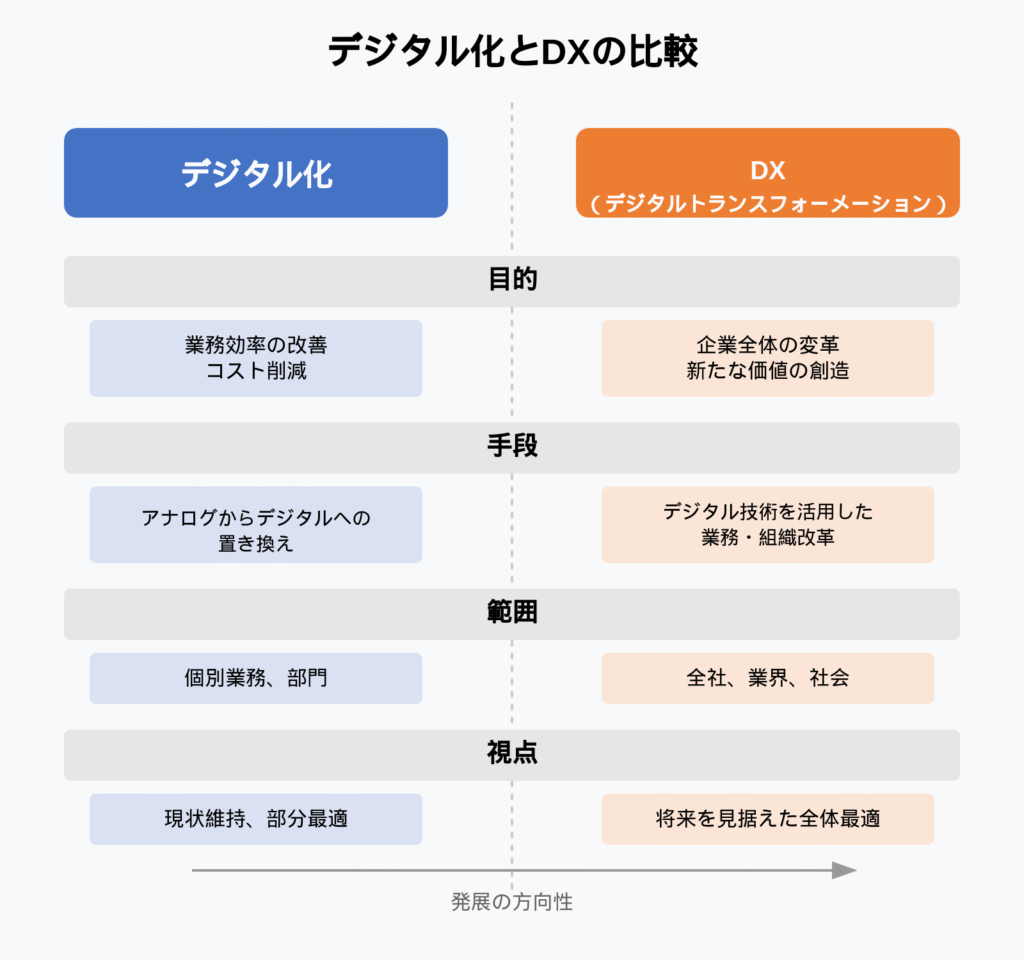

Bさんが体験したA社の事例は、多くの企業が陥りがちな「デジタル化とDXの混同」を象徴しています。両者は似て非なる概念であり、その違いを理解することがDX推進の第一歩となります。

デジタル化とは?

デジタル化とは、既存のアナログな業務プロセスや情報をデジタルツールに置き換えることです。例えば、紙の書類をPDF化したり、手作業で行っていたデータ入力をシステム化したりすることが挙げられます。

A社の場合、従業員情報や給与明細などを個別のアプリでの管理に切り替えたことなどがデジタル化に相当します。

デジタル化の目的は、業務効率の改善やコスト削減といった部分的な最適化にあります。そのため、導入範囲も個別業務や部門にとどまることが多く、現状維持の延長線上で行われることが多いのが特徴です。

DXとは?

一方、DXとは、デジタル技術を活用して、業務プロセスやビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創造することを指します。デジタル化はあくまでもそのための手段の一つに過ぎないのです。

DXは、全社的な視点での最適化が求められ、将来を見据えた戦略的な取り組みとなります。

A社の事例から見る両者の違い

A社は、個別のアプリを導入することで業務の一部をデジタル化しましたが、部分的には業務が効率化されたとしてもDXとは呼べません。なぜなら、A社は以下の点でDXの本質を見誤っていたからです。

- 全体最適の欠如:部門間の連携や情報共有を考慮せずに、部門ごとに個別のアプリを導入してしまった

- 顧客体験の軽視:従業員(顧客)であるBさんたちの視点が抜け落ち、結果として不便で使いにくいシステムとなってしまった

- 変革への意識不足:デジタル化を「業務効率化の手段」としか捉えておらず、そこから新たな価値を創造するという意識が希薄だった

その結果、A社が導入したデジタル化は、かえって従業員の負担を増やしてしまったのです。さらには、後に詳しく見るように管理側にとっても煩雑な業務が発生していたのです。

これは、デジタル化とDXの違いを理解せず、場当たり的なデジタル化を進めた典型的な失敗例と言えるでしょう。

体験談から見るDX推進の失敗例

Bさんの体験談からみえる、A社のDX推進における問題点は、単に「不便だった」というだけではありません。それぞれの問題点の背景にある要因を掘り下げて考えてみましょう。

従業員の負担増加:なぜ複数のアプリが負担になったのか

複数のアプリを使いこなす必要があり、従業員の負担が増加した、という問題。これは、単に「覚えることが増えた」というだけでなく、以下のような要因が考えられます。

- インターフェースの不統一:アプリごとに画面デザインや操作方法が異なり、従業員は都度使い方を覚え直す必要があった

- 情報の一元化不足:必要な情報がアプリごとに分散しているため、従業員は複数のアプリを行き来する必要があり、時間と手間がかかった

- サポート体制の不備:ITに不慣れな従業員がアプリの使い方で困った際に、十分なサポートを受けられる体制が整っていなかった

管理側の業務煩雑化:なぜ管理部門の負担が増えたのか

複数のアプリを並行して管理する必要があり、管理側の業務が煩雑化した、という問題。これも、単に「管理対象が増えた」というだけでなく、以下のような要因が考えられます。

- ベンダー対応の煩雑化:アプリごとに問い合わせ先やサポート窓口が異なり、担当者の負担が増加した

- データ管理の複雑化:従業員情報や給与情報などがアプリごとに分断されているため、情報の整合性を保つのが困難だった

- セキュリティリスクの増大:複数のアプリを管理することで、セキュリティ上の脆弱性が生まれやすくなった

場当たり的なデジタル化:なぜ全体最適ができなかったのか

部門ごとに個別のアプリを導入したため、全体としての最適化が図られていない、という問題。これは、以下のような要因が考えられます。

- 部門間の連携不足:各部門が個別にシステムを選定・導入したため、部門間の連携や情報共有が考慮されていなかった

- 全社的な戦略の欠如:DX推進に関する全社的なビジョンや目標がなく、場当たり的にシステム導入が進められた

- 従業員の意見軽視:システム導入の際に、実際に利用する従業員の意見が十分に反映されていなかった

これらの問題は、A社がDXの本質を見誤り、「便利にしたいこと」をただ闇雲にデジタル化していったことが原因であると考えられます。

A社の導入していたアプリ一つひとつは優れたものでした。つまり、「部分的な効率化」には成功していたといって良いでしょう。しかし、「全体最適」や「従業員体験の向上」といったDXの重要な要素を見落としていたのです。

執筆者

株式会社MU 代表取締役社長

山田 元樹

社名である「MU」の由来は、「Minority(少数)」+「United(団結)」という意味。企業のDX推進・支援を過去のエンジニア経験を活かし、エンジニア + 経営視点で行う。DX推進の観点も含め上場企業をはじめ多数実績を持つ。